歯周病

歯周病とは

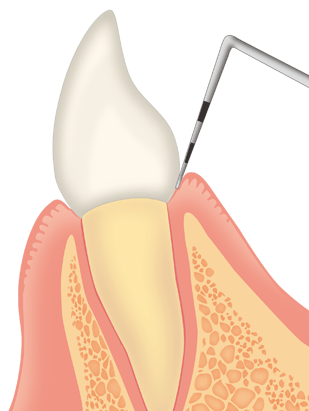

歯周病とは磨き残しの歯垢(プラーク)の中の歯周病菌が、歯と歯肉の隙間から侵入して引き起こす歯肉や歯を支える歯槽骨の病気のことをいいます。

歯周病は自覚症状がないまま進行することが多く、最悪の場合気づけば歯槽骨を溶かし、歯を抜歯する以外の選択肢がなくなってしまうケースもあります。

歯周病には、歯周病原菌といわれる細菌が関わっていると考えられています。おもな歯周病原菌にはP.g.菌(Porphyromonas gingivalis)・A.a.菌(Actinobacicclus actino-mycetemcomitans)・P.i.菌(Prevotella intermedia)・B.f.菌(Bacteroides forsythus)・T.d.菌(Treponema denticola)などがあります。

歯の周囲の歯肉で繁殖した細菌は内毒素(エンドトキシン)を作り出します。この内毒素(エンドトキシン)によって歯肉に炎症が生じて、腫れたり出血したりしやすくなります。この状態から進行していくと、歯と歯肉との間に隙間ができる歯周ポケットという状態になります。歯周ポケットの中は歯周病の病原菌の繁殖しやすい嫌気性(酸素の少ない状態)であるため、歯周病原菌の繁殖はさらに進むことになります。そして歯周病原菌の内毒素(エンドトキシン)は歯を支える歯槽骨を溶かしていき、歯がグラグラしてきたり歯肉が下がってきたり歯が抜け落ちたりするわけです。

従って歯磨きの仕方が良くない人に歯周病は起こりやすくなります。

その他にも不適合な被せ物や入れ歯、歯ぎしりや食いしばり、喫煙、ストレス、全身疾患(糖尿病、骨粗鬆症、ホルモン異常)、薬の長期服用、遺伝的要因なども歯周病の原因です。

特に不適合な金属の被せ物に隙間などがあると歯垢(プラーク)が付着しやすくなり、そのような歯が原因で歯周病に罹りやすくなっている事例も見受けられます。

また歯周病が全身に及ぼす影響として歯周病菌の刺激により、動脈硬化を誘発する物質が血管内にプラーク(脂肪性沈着物)を作ってそれが塊になり、血管内がつまり、狭心症や心筋梗塞や脳梗塞の原因となることも近年わかってきました。

さらに誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くが歯周病菌なので、歯周病を予防することが誤嚥性肺炎の予防にもつながります。

歯周病の治療には早期発見が非常に大切になるため、少しでも歯茎の出血や痛みなどがある場合は、出来る限り早い段階で是非一度当院にご相談ください。

歯周病の症状(特徴)

1.口臭

生理的口臭とは異なりメチルメルカプタンという成分により病的口臭の腐敗臭がします。

2.はぐきからの出血

軽く磨いただけでも歯茎からの出血が起こります。

3.はぐきからの排膿

歯周ポケットから血が混じった白〜灰色の組織液が出てきます。

4.はぐきの腫れ

はぐきが腫れてブヨブヨします。

5.歯の病的動揺

重度歯周病になると歯槽骨による支えがなくなり、横揺れに加えて縦揺れもしてきます。

6.自然脱落

重度歯周病になると歯槽骨による支えがなくなりぷらぷらの状態になり最終的に抜けてしまいます。

歯周病になりやすい人

1.歯ブラシだけで磨き終わって、デンタルフロスや歯間ブラシをやらない人

実は歯ブラシだけではお口の中の汚れの約60%しか除去できておりません。

2.口呼吸の人

口の中が乾燥して自浄作用のある唾液がすぐに乾燥してしまい、白血球やリンパ球が炎症部位に到達できなくなります。

3.歯並びが悪い人

歯列不正により磨き残しが多くなりプラークが停滞しやすくなります。その結果歯周病になりやすくなります。

4.不適合修復物がある人

合ってない被せ物や詰め物はプラークが停滞しやすくなります。その結果歯周病になりやすくなります。

5.喫煙習慣のある人

タバコに含まれる一酸化炭素やニコチンの影響で唾液の分泌が減り自浄作用が弱くなります。また歯肉が繊維化して炎症が起こっても分かりにくくなります。

6.食習慣や生活習慣が乱れてる人

間食が多い人はプラークも溜まりやすくなります。また睡眠不足などで身体の免疫力が落ちると歯周病が進行しやすくなります。

7.降圧剤を服用している人

歯肉の線維芽細胞はコラーゲンの合成と分解が交互に行われますが、コラーゲンの分解にはCaイオンが関与していて、アムロジピンなどのCa拮抗剤はそのCaイオンの流入を阻害してしまいます。その結果、線維芽細胞の蓄積が起こり、歯肉炎が生じると歯肉の慢性的な肥厚が生じます。そうして末端の組織ではうっ血や浮腫が生じて炎症がさらに悪化してしまいます。

全身疾患と歯周病の関係について

全身疾患がある方は歯周病に罹患しやすいことが分かってきてます。

誤嚥性肺炎

誤って気管に入った唾液中の口腔内細菌の嫌気性歯周病原菌に感染して肺炎が生じます。

糖尿病

糖尿病の人は唾液の分泌量が低下します。また歯周病原菌が生産する内毒素は体内に入るとインスリンの効きを弱くしてしまいます。歯周病は糖尿病の合併症の一つと言われてます。

脳梗塞

歯周病原菌の刺激によって動脈硬化を誘発する物質が出て、血管内に脂肪性沈着物の糊状プラークができ内圧が狭くなります。その糊状プラークが剥がれ血液の塊が生じて脳の血管が詰まって脳梗塞が生じる原因になる事があります。

狭心症

歯周病原菌の刺激によって動脈硬化を誘発する物質が出て、血管内に脂肪性沈着物の糊状プラークができ内圧が狭くなります。その糊状プラークが剥がれ血液の塊が生じて心臓の冠動脈が詰まりかけて狭心症が生じる原因になる事があります。

心筋梗塞

歯周病原因菌の刺激によって動脈硬化を誘発する物質がでて、血管内に脂肪性沈着物の糊状プラークができ内圧が狭くなります。その糊状プラークが剥がれ血液の塊が生じて冠動脈が完全に詰まってしまい壊死をひきおこし心筋梗塞が生じる原因になる事があります。

心内膜炎

歯周病の人は歯肉の血管から出血したり血管の拡張が起こります。その拡張した血管の隙間から歯周病原因菌が入って細菌性心内膜炎を起こすことがあります。歯周病が悪化した状態で抜歯などの外科処置を行うと、細菌性心内膜炎の引き金になる事があるので、その様な高リスクの方は外科処置前に抗菌薬を服用していただいて治療を行います。歯周病の人は歯肉が健康な人に比べて1.5〜2倍細菌性心内膜炎の発症リスクがあります。

認知症

認知症の中でも最も多いアルツハイマー型認知症は脳内にアミロイドβという物質が蓄積することによって発症されることが分かってきました。アミロイドβは通常分解されて排出されるのですが、何らかの原因で排出されずに蓄積してしまうと、脳からの情報伝達が悪化し脳機能が低下してしまい、進行するとタウという異常たんぱくが蓄積して、神経細胞を死滅させてしまいます。 認知症を防ぐにはアミロイドβの蓄積を防ぐ必要がありますが、歯周病原因菌によってアミロイドβの生成と蓄積を促進させることが分かりました。

歯周病の進行度別の症状・治療法

軽度歯周病

| 状態 | 歯の表面に歯垢(プラーク)や歯石がついている。骨の吸収が若干ある。 |

|---|---|

| 症状 | 歯肉炎と同様に、歯磨きの際に痛みや出血がある。歯肉炎と比較して歯周ポケットが若干深い。 |

| 治療法 | スケーリングで歯石や歯垢(プラーク)の除去を行います。ブラッシング指導(TBI)によるセルフケアをしていただきます。 |

中等度歯周病

| 状態 | 歯と歯茎の間に歯石がついている。歯茎の炎症や骨の吸収がある。歯周ポケットが4㎜以上ある。 |

|---|---|

| 症状 | 歯磨きの際に歯茎から出血が見られ、歯と歯茎の間がブヨブヨ腫れている。また歯に水平的な動揺が見られる。 |

| 治療法 | スケーリング、ルートプレーニングで歯石や歯垢(プラーク)の除去を行います。歯周ポケットが改善しない場合、歯肉切除術(増殖した歯肉の除去)やフラップ手術で歯肉を切開して歯垢(プラーク)や歯石を除去します。 また場合によってはエムドゲインなどの再生療法を行う場合もあります。 |

重度歯周病

| 状態 | 歯と歯茎の間に歯石がついている。歯茎が浮腫み、顕著な骨の吸収がある。歯周ポケットが6㎜以上ある。 |

|---|---|

| 症状 | 歯磨きの際に歯ブラシに触れただけで痛みや出血がある。歯茎が全体的に腫れてブヨブヨしており、歯に水平的、垂直的な動揺がみられる。噛んだ際にも痛みを感じるようになる。 |

| 治療法 | フラップ手術で歯垢(プラーク)や歯石を除去し、さらに必要な場合はエムドゲインなどの再生療法を行います。しかし残念ながら症状が改善しない場合は保存不可とし、抜歯を行う場合もあります。(原因となる歯を抜歯することで、他の健康な歯が歯周病に罹患することを抑制する) |

歯周病の基本の治療の流れ

- 口腔内検査・カウンセリング

まず、治療計画を立てるために、問診を行い、歯周ポケットの検査やレントゲン撮影によって歯周病の進行度や原因を調べていきます。 - 歯垢(プラーク)・歯石の除去

歯垢(プラーク)や歯石を丁寧に隅々まで取り除き、口腔内を清潔にしていきます。 - 外科処置(※患者様の状態に合わせ、必要に応じて行います)

歯周ポケットの中まで歯石や歯垢(プラーク)が付着していて、完全に除去できない場合は、フラップ手術による外科処置を行います。歯肉を切開剥離し、歯の深くまで付着している歯垢(プラーク)や歯石を除去します。必要に応じてエムドゲインなどの再生療法を行います。 - ブラッシング指導

歯医者で清潔にした口腔内を保っていただくためには、日々のブラッシングやフロスがとても大切になります。丁寧に正しいブラッシングやフロスの方法をご指導させていただきます。 - 定期的なメンテナンス

歯周病の治療は一回では終わらないことがほとんどです。ご自宅でのセルフケアも行っていただきながら、3か月に1回程度メンテナンスとしてご来院していただくことをおすすめしております。

患者様と当院との二人三脚で歯周病の治療にしっかりと取り組んでいきましょう。